che “le sinistre” non menzionino il concetto di stato e nazioni (una volta invece ne proteggevano il ruolo fondamentale come regolatore dell’economia in funzione sociale, da decadi è una bestemmia pronunciare la parola nazione, infatti proprio le sinistre hanno abiurato e tradito questa politica economica) è meglio. Non sarebbero manco credibili se non per strumentalizzare e tentare di recuperare “punti”.

che “le sinistre” non menzionino il concetto di stato e nazioni (una volta invece ne proteggevano il ruolo fondamentale come regolatore dell’economia in funzione sociale, da decadi è una bestemmia pronunciare la parola nazione, infatti proprio le sinistre hanno abiurato e tradito questa politica economica) è meglio. Non sarebbero manco credibili se non per strumentalizzare e tentare di recuperare “punti”.

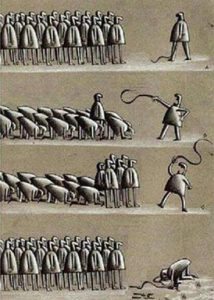

Molti di noi, mediamente, vivono immersi in un mondo di inconsapevolezze arredato per metà con la caverna di Platone e per l’altra dal migliore dei mondi possibili di Leibniz-Candide. Veniamo tenuti apposta in questo mondo estetico ed etico mentre le nostre élite operano costantemente nelle segrete, dove torturano la realtà coi più affilati strumenti e le tecniche più sofisticate. Sia torturare la realtà, sia tenercelo nascosto, viene fatto per il “nostro bene”, non reggeremmo allo shock e tutte le nostre sicurezze ne risentirebbero.

(Pierluigi Fagan)

1. Il libro di Pierluigi Fagan Verso un mondo multipolare. Il gioco di tutti i giochi nell’era Trump (Fazi, 2017) parla di Stati e di nazioni. Concetti tabù per la sinistra radicale, da non menzionare nemmeno.

Dal canto loro, i cultori di destra del Blut und Boden invano vi cercheranno un’esaltazione della Patria e del Re e i seguaci dell’establishment culturale di sinistra avranno il dispiacere di veder messi a nudo il cosmopolitismo progressista e la narrazione della “fine degli stati-nazione”, che verranno chiamati col loro nome proprio: imperialismo.

Sono secoli che la sinistra (tutta, in vari gradi e sfumature) ci ricasca – o ci ritenta. E viene sbugiardata.

Ai suoi tempi Marx criticò l’internazionalismo dei proudhoniani francesi ritenendolo un sostegno allo sciovinismo francese: «Lafargue, senza neppur rendersene conto, per negazione delle nazionalità intende, sembra, il loro assorbimento da parte della nazione francese modello».

Mettete “Stati Uniti” al posto di “Francia” e vedrete quante cose quadrano.

Ci volle il realismo di Lenin per criticare l’ostilità di due grandi rivoluzionari come Rosa Luxemburg e Karl Radek all’idea di “autodeterminazione delle nazioni”.

Infine, con l’approfondirsi della crisi sistemica, la sinistra politica e intellettuale – con pochissime eccezioni, che pur esistono grazie al cielo – si è nuovamente comportata come l’inesperto di navigazione che essendo scoppiata la tempesta ha cercato di rimanere vicino alla costa conosciuta andando così a sbattere contro gli scogli, invece di prendere il mare aperto anche senza una meta chiarissima.

Si percepisce dietro a queste difficoltà un errore d’approccio che nasconde varie cose, a volte correlate tra loro a volte no, che vanno dall’opportunismo al dogmatismo, passando attraverso un pregiudizio (ma a volte un paravento) metodologico trasversale che chiamerò “concettualismo accademico”.

Cercherò allora di mettere in evidenza il metodo usato da Pierluigi Fagan e il suo vantaggio rispetto al concettualismo accademico, specialmente di stampo marxista.

2. Si parla ormai correntemente di deglobalizzazione. Bene! Finalmente ci siete arrivati! mi verrebbe da dire[1]. Se prima non ci si credeva, grazie ai postumi dell’ubriacatura globalizzatrice, oggi la presidenza Trump ha dato la sveglia. Un caffè nero che provoca conati di vomito e feroci mal di testa. Sempre così dopo una brutta sbornia.

E quindi occorre rifare i conti coi concetti di “Stato” e di “nazione”. O, alternativamente, continuare a vivere nel mondo di Papalla.

Giovanni Arrighi nel suo capolavoro “Il lungo XX secolo. Denaro, potere e le origini del nostro tempo” (Il Saggiatore, 1996) asseriva che occorre «dipanare il nodo del rapporto fra lo sviluppo dell’Europa, centrato sul commercio estero, e quella superiorità militare che ha consentito per almeno tre secoli agli europei di appropriarsi dei crescenti benefici dell’integrazione dell’economia su scala mondiale».

Il punto sta proprio qui. Lo sviluppo capitalistico occidentale nasce imperialista. Si è svolto cioè attraverso un processo invertito che non è partito dallo sviluppo interno per poi espandersi all’esterno con l’occupazione di spazi, ma è andato nella direzione inversa. La sua storia è quindi una storia imperiale ab origine e, come ha osservato Samir Amin, «non esiste nessuna teoria del capitalismo distinta dalla sua storia»

Invece i marxisti moderni si baloccano molto coi concetti astratti. I loro libri e le loro conferenze sono sostanzialmente luoghi e occasioni di divertimento. Poco male, se poi non si guardasse con sufficienza e sospetto chi cerca di capire nella realtà dove va il mondo e che cosa possiamo fare.

E invece da sempre chi non la pensa in modo conformista o ortodosso è oggetto di accuse gravi. Lo sapeva benissimo Gramsci, si magna licet, che canzonava chi lo accusava di spiritualismo, bergsonismo e persino di “futurismo marinettiano”. Ancora oggi, ci sono sconsiderati che pensano che Lenin fosse un agente dell’imperialismo prussiano e persino che Marx fosse un agente del capitale finanziario newyorkese[2]. Per quanto riguarda invece gli affari correnti, fanno insistente capolino accuse di “filo-putinismo” o “filo-trumpismo”. Basta non essere clintoniani e clintonoidi, basta chiedersi “Cosa sta succedendo? Perché sta succedendo?”, senza accontentarsi delle spiegazioni mainstream, ed è tutto un filare pro questo o pro quello. Al cittadino moderno vengono richiesti sudditanza e continui atti di fede. Dubbi mai. Se recalcitrante, vengono prospettati Ministeri della Verità e si incomincia a mettere in serio dubbio che sulle cose “importanti” sia il caso di far votare il “popolo sovrano”. Un neo servaggio. Propugnato dalla destra? No dalla sinistra. Quella sinistra che poi sbraita contro il populismo.

Questo stato di cose rende sempre più evidente che se un intellettuale non è “organico” nel senso di Gramsci, ovvero disciplinato da un progetto politico che intende – come si dice – “superare lo stato presente delle cose”, esso viene quasi inevitabilmente catturato dal senso comune dell’avversario, da chi lo stato presente delle cose se lo vuol cambiare lo vuole fare alla Gattopardo o alla Vicerè. E viene sedotto dalla sicurezza e dal senso di appartenenza che da questa cattura deriva[3].

Gli intellettuali fedeli solo a se stessi – come voleva e sperava Costanzo Preve – sono molto rari e destinati alla marginalità.

Le idee dominanti sono in ogni epoca quelle che hanno i mezzi per essere veicolate, propagandate ed essere protette culturalmente, politicamente e con la forza.

3. Il metodo di analisi di Pierluigi Fagan è quello della teoria della complessità. Questo approccio e quello di derivazione marxiana non sono antitetici, come spesso si crede, ma si compendiano. Io il punto di convergenza l’ho trovato nella nozione di “sistema dissipativo”.

Il processo di accumulazione, in quanto privo di un fine sociale è anche privo di un fine qualsiasi e quindi è letteralmente senza (un) fine. E’ autoperpetuante. Questa caratteristica genera crisi in continuazione. Crisi di sovrapproduzione, di sovraccumulazione, nell’andamento del saggio di profitto e altri fenomeni analizzati da Marx.

Le crisi, nel loro complesso e dal punto di vista dei sistemi dissipativi, si possono descrivere come una produzione di entropia (frutto delle contraddizioni del processo di accumulazione) che deve essere scaricata all’esterno.

Quindi il rapporto interno-esterno è centrale nell’analisi delle concrete società capitalistiche.

In particolare, la nascita del termocapitalismo occidentale, cioè del capitalismo nato in Occidente e poggiante massicciamente sull’utilizzo di fonti di energia, è retroflessa, come già si è detto. In particolare il moderno capitalismo europeo ha avuto origine dall’estroversione, trainata dal commercio estero, di un centro (l’Inghilterra) verso lo spazio esterno, combinata con un processo di retroversione dal commercio estero allo sviluppo industriale e agricolo nazionale. Ma è l’intero processo che conduce al capitalismo occidentale che nasce da una necessità di estroversione: di piccole entità.

Una necessità dovuta alla limitatezza delle loro risorse territoriali in relazione alla capacità di accumulazione. Si pensi al percorso che va dalle città-stato italiane e arriva, per l’appunto, a una piccola isola galleggiante nei freddi mari del Nord chiamata “Inghilterra” che col solo 1,7% del PIL mondiale di allora andò alla conquista o alla soggezione di Paesi che assieme contavano per il 60% del PIL mondiale.

Io affermo sempre che il capitalismo occidentale è nato con la battaglia di Plassey, una città del Bengala, nel 1757. E l’ho sostenuto recentemente anche in India, di fronte a militanti della sinistra radicale di quell’immenso Paese (solitamente marxisti-leninisti, ma non solo), che mi guardavano sorpresi ma interessati. Con la rapina del Bengala gli Inglesi ripianarono i debiti coi banchieri olandesi e riuscirono a investire nelle invenzioni della prima rivoluzione industriale. Il gioco iniziò così.

Ora, la capacità di scaricare all’esterno l’entropia generata dal centro (la proiezione di potenza e di capitali “esuberanti”, così come le delocalizzazioni per contrastare la caduta del saggio di profitto, sono esempi di questo movimento) implica che ci sia un esterno, che esso sia libero e che sia popolato da persone disposte a ricevere questa “spazzatura termica” (ad esempio producendo profitto per un centro altro). Già questo implica a sua volta che la dinamica della crisi è direttamente condizionata dai rapporti tra Stati, ovvero dalla configurazione dello spazio geopolitico. E questo spazio è uno spazio di sistemi.

Come ricorda Fagan, l’1,7% di PIL mondiale inglese era un sistema. Per questo ebbe la meglio sul 60% combinato di Cina e India, che non facevano sistema o per lo meno un sistema complesso e soprattutto fortemente dinamico come quello inglese (come mise bene in rilievo Jawarharl Nehru in The discovery of India, scritto mentre giaceva proprio nelle galere britanniche). E coi mezzi militari di ausilio a questo dinamismo.

4. La lettura del libro di Pierluigi Fagan induce una prima considerazione: non essere accademici permette di svincolarsi da quell’apparato o camicia di forza concettuale che è il solo ad essere ritenuto legittimo e riconosciuto dai pari. Fagan ha lavorato con le multinazionali, io ho lavorato con le multinazionali. Nessuno di noi due è propriamente un intellettuale col pedigree. Forse è per questo che lui, seguace della teoria della complessità e io, seguace di Marx, ci intendiamo. Non siamo dei “professionisti del concetto” e quindi non facciamo interminabili litigate sui concetti. Per dirla in termini popolari: andiamo al sodo.

I concetti, usati come strumenti, servono a dare un ordine alla realtà, di modo che sia intelligibile e agibile progettualmente. Il metodo di Marx della “risalita dall’astratto al concreto” fa proprio questo[4]. Occorre iniziare l’analisi da un piccolo nucleo di concetti “cellulari”, “elementari”, ma alla fine dell’analisi deve esserci la realtà, che è tale in quanto è “ricca di determinazioni”, come sostiene Marx. E questo è un riconoscimento della complessità del reale.

Ma il pensiero accademico molto spesso si ferma al culto devoto del concetto in sé. Questo è tipico degli intellettuali marxisti, affascinati dalla logica espositiva di Marx, o meglio del primo libro del Capitale, o meglio ancora dei primi tre capitoli del primo libro del Capitale. Ma questo culto del concetto è fustigato dallo stesso Marx, che nelle Glosse a Wagner ha affermato con un certo sarcasmo: «Prima di tutto, io non parto da “concetti, quindi neppure dal “concetto di valore”, e non devo perciò in alcun modo “dividere” questo concetto. Ciò da cui io parto è la forma sociale più semplice in cui si presenta il prodotto del lavoro nell’attuale società, il prodotto in quanto “merce”».

Non è lecito giocare con concetti astratti: «Alles das sind “Faseleien”», sono tutte “stupidaggini”, dice sbrigativamente Marx del filosofare degli economisti accademici tedeschi.

Questo difetto, queste “stupidaggini”, hanno avuto come conseguenza quella di disinnescare la carica rivoluzionaria del pensiero di Marx e di renderlo, per l’appunto, gradevole e gradito in ambito accademico. Era proprio il difetto di cui si era dovuto invece sbarazzare un marxista rivoluzionario come Lenin che contrapponeva gli eleganti schemi teorici di Bucharin (pur sempre ritenuto da Lenin come il miglior teorico del Partito) alla poco elegante natura della realtà: “Da questa disparità, da questa costruzione fatta con materiale difforme – per quanto spiacevole e poco armonico possa parere – non usciremo per un ben lungo periodo» [5].

La sfera culturale marxista è invece periodicamente percorsa dalla parola d’ordine del “ritorno a Marx”, proprio per recuperare i suoi puri “concetti”, mentre un “ritorno a Lenin” – e si capisce perché – sarebbe visto con orrore. E’ un fenomeno molto italiano ed europeo.

Nonostante alcune fiammate soggettivistiche e volontaristiche, il marxismo che da noi ha dominato a partire dal Sessantotto, una stagione che più o meno coincide con le prime avvisaglie della crisi sistemica attuale, si è configurato di fatto come una sorta di marxismo da II Internazionale, alla Kautsky o alla Bernstein, tutto rivolto a leggere nei fenomeni il concretizzarsi, finalmente, delle “condizioni” che preludono l’avvento del comunismo.

E come fece Kautsky con la sua idea di “superimperialismo”, si sono divinati i segnali di uno “spazio liscio” che prende il posto di uno “spazio striato”, increspato. Ovvero è stato annunciato un mondo unificato e appiattito dal capitalismo. Impero di Hardt e Negri è la sintesi più nota di questo annuncio. Ma al pari dell’ipotesi del “superimperialismo” di Kautsky, anche questo è stato un annuncio sfigato. Allora la confutazione a Kautsky fu il primo massacro interimperialistico, la risposta a Hardt e Negri sono stati l’11/9 e l’inizio delle guerre infinite. Di fatto, le due drammatiche confutazioni sono state in entrambi i casi contemporanee all’enunciazione della tesi.

5. L’analisi intellettuale riduce le coordinate e le variabili al minimo (putativamente coincidenti con le ipotesi minime dell’esposizione marxiana e dimenticandosi bellamente che la logica dell’esposizione non coincide mai con quella della scoperta – cosa che ogni scienziato dovrebbe sapere): scontro capitale-lavoro in un sistema omologante, teso allo smantellamento inevitabile di ogni differenza di etnia, di etica e di costumi, di religione, nazione, stato, casta considerati rimasugli pre-moderni e moderni.

E invece il mondo è un casino e così i bei concetti simmetrici ed elegantemente dispiegati non riescono a cogliere i fenomeni, per non parlare di ciò che sta sotto i fenomeni.

Sono troppo ingiusto, troppo critico, troppo grezzo, non capisco le raffinatezze dei ragionamenti? Ma non è che siamo invece un po’ troppo nella merda e qualcuno ancora non vuole capirlo per fedeltà identitaristiche? La reazione a questa incapacità analitico-politica, non è proprio il rifugiarsi in tutte quelle identità e fedeltà premoderne e moderne che si pensavano in via di dissoluzione? Il disastro della reazione non è un segnale di quello dell’azione?

Una reazione che, di certo, non incontra il favore né di Pierluigi Fagan né di chi scrive (e per questo siamo così critici; non per divertimento ma per confessata preoccupazione).

A quelle caratteristiche premoderne e moderne, alcuni associano valori (si veda il ritorno di istanze fasciste, xenofobe, razziste, nazionaliste, il culto per il Blut und Boden e il Medioevo). Non ci piace affatto, ma è inevitabile quando la sinistra perde il contatto con la realtà e si dedica a “utopie letali” come recita il titolo di un libro di Carlo Formenti che ha fatto arrabbiare molti.

Lo scontro di classe non avviene sulla Luna, ma in mezzo a dinamiche impregnate di etnie, religioni, nazioni, Stati, eccetera. Dinamiche con complesse motivazioni ideologiche, culturali, etiche, politiche e materiali. Dinamiche che hanno alle spalle una storia precedente e sono la causa di una storia seguente. E questa storia non si svolge nel vuoto interstellare, ma sulla Terra, su Gea, un ambiente fisico, geografico e materiale.

6. Il libro di Pierluigi Fagan è inevitabilmente anche un libro di Storia, nel senso che guarda gli ultimi decenni con distacco storico (che non vuol dire distacco morale). Lo riesce a fare perché il punto di vista sistemico gli consente di aumentare o diminuire la granularità dell’analisi e le maglie che connettono questi grani.

Se si osserva un quadro impressionista, come ad esempio il “Ponte giapponese” di Monet, se si va troppo vicino si vedranno piccole macchie di colore e null’altro. Occorre distanziarsi, e anche un bel po’, per distinguere il ponte. Allo stesso modo, se si va troppo vicino ai dettagli non correlati della realtà si dirà: “Chissà che cosa significa. E’ tutto un gran disordine”. La famosa “risalita dall’astratto al concreto” di Marx serve proprio a calibrare il livello di granularità dell’analisi della realtà per portarla alla coscienza del soggetto.

Ma quando finalmente si capisce che non bisogna avvicinare troppo il naso bensì distanziarsi un po’ per avere uno sguardo d’assieme che possa cogliere le correlazioni, far intuire pattern, bisogna stare molto attenti a non inforcare gli occhiali sbagliati e vedere quello che fa comodo vedere.

Perché la realtà è in movimento e il movimento spiazza e ciò che spiazza incomoda.

7. Quando la grana è grossa (Stati) i movimenti diventano geopolitici e geostorici. Nell’uso corretto di questi strumenti non c’è nessuna esaltazione della nozione di “potenza” né un interesse particolare per la lotta per il Lebensraum degli stati-nazione. C’è invece una riscoperta della materialità della Storia, della complessità del reale.

L’intellettualità accademica ha invece spesso dimenticato pressoché tutto ciò che costituisce il binomio “materialismo-Storia”. Ha dimenticato il materialismo perché ha espunto la materia, che appunto, nel nostro mondo si chiama Gea. Ha dimenticato la Storia perché l’ha ridotta alla formula per l’attesa delle “condizioni canoniche”, formula prelevata direttamente dalla caverna di Platone.

Una storia ridotta a formula, come a Marx non piaceva: «la “fatalità storica” di questo movimento è … espressamente ristretta ai paesi dell’Europa occidentale». Così Marx nella sua risposta a Vera Zasulič del 1881. Concetto che il rivoluzionario tedesco aveva già espresso in una lettera alla redazione della rivista russa Otečestvennye Zapiski del 1877 dove diceva:

«Nel capitolo sull’accumulazione originaria, io pretendo unicamente di indicare la via mediante la quale, nell’Occidente europeo, l’ordine economico capitalistico uscì dal grembo dell’ordine economico feudale [.]. Ecco tutto. Ma per il mio critico, è troppo poco. Egli sente l’irresistibile bisogno di metamorfosare il mio schizzo della genesi del capitalismo nell’Europa occidentale in una teoria storico-filosofica della marcia generale fatalmente imposta a tutti i popoli, in qualunque situazione storica si trovino, per giungere infine alla forma economica che, con la maggior somma di potere produttivo del lavoro sociale, assicura il più integrale sviluppo dell’uomo. Ma io gli chiedo scusa: è farmi insieme troppo onore e troppo torto».

8. L’intellettualità marxista blasonata ha inanellato un record di sconfitte materiali e di incomprensioni della realtà. Le ultime in ordine di tempo vanno dalle “primavere arabe” all’elezione di Trump[6]. Pur non essendo il tema principale del libro, Fagan utilizza il suo approccio per dare un senso alla “sorpresa” The Donald. E ora io cerco di sintetizzare questo senso dal mio punto di vista.

Se l’affollamento geopolitico del mondo e la sua complessità riducono agli USA (e in subordine all’Occidente) la possibilità di utilizzare l’esterno come spazio per la produzione materiale di ricchezza e potenza, questa produzione deve essere ricondotta e protetta là dove il potere della società capitalistica viene originariamente gestito: lo stato-nazione. Lì è il punto di avvio dell’espansione e lì è il punto di approdo della contrazione.

La lotta fra Trump e il vecchio ordine si svolge su questo sfondo del quale tutti i contendenti devono tener conto, volenti o nolenti. Assisteremo a colpi e contraccolpi, ma la direzione è segnata. In questo spazio affollato e quindi ristretto gli USA devono negoziare da una posizione di forza[7]. Ma questa forza, come si capisce usando un po’ di logica e buon senso, non può dipendere da circostanze esterne che non siano strettamente controllabili, altrimenti si entrerebbe in un giro vizioso. Il problema degli Stati Uniti – e la ragione dell’ostilità del “deep state” – è che essi sono invischiati fino al collo in circostanze esterne sempre meno controllabili, cioè nella globalizzazione e nella finanziarizzazione (che in realtà è il fattore principale). Globalizzazione e finanziarizzazione che hanno informato di sé proprio il “deep state” e il personale politico alleato che mostra infatti un’enorme fatica ad adattarsi al cambiamento persino quando gli gioverebbe (vedi le sanzioni alla Russia).

Questa è la realtà, il resto è rappresentazione. A meno che si pensi veramente che un miliardario americano si possa svegliare una bella mattina con l’idea di diventare presidente degli Stati Uniti, così solo perché gli garba.

La la land !

NOTE

[2] Sarebbe stato meglio per Marx, così i suoi figli non sarebbero morti perché non poteva comprare il cibo e le medicine e non avrebbe dovuto a volte impegnare persino i calzoni per poter sopravvivere – l’agente dell’Alta Finanza peggio pagato del mondo!

[3] «[Il duca] deciso veramente a ritirarsi dalla vita pubblica, aveva un’ultima ambizione: quella d’essere nominato senatore; se, quindi, per finir bene dinanzi all’opinione pubblica, non gli conveniva abbandonar bruscamente il partito al quale, dopo il Settantasei, s’era legato ancora più stretto, non gli conveniva neppure muover guerra troppo aperta a quella sinistra da cui aspettava la seggiola a Palazzo Madama. Quindi aveva dato a Benedetto Giulente la presidenza della Costituzionale [l’associazione locale della Destra], contentandosi del posto di semplice gregario. Frattanto, contro questa società era sorta una Progressista, alla quale s’era fatto ascrivere Consalvo [nipote del duca e principe di Mirabella]. “Zio e nipote l’un contro l’altro armati? Il ragazzo che si ribella al vecchio?” dicevano in piazza; ma le eterne male lingue insinuavano che la cosa era fatta d’amore e d’accordo, che il duca era ben contento d’avere il nipote nel campo contrario, come il principino si giovava del credito dello zio tra i conservatori. Del resto, quantunque consocio dei progressisti, egli dichiarava a questi ultimi che la sinistra non aveva ancora “un finanziere della forza del Sella”, né “oratori eleganti come Minghetti”. Ma a quelli che non nascondevano i disinganni prodotti dal regime costituzionale non aveva nessuna difficoltà a dichiarare: “L’errore è stato di credere che potesse dare buoni frutti. Il gregge ha sempre avuto bisogno d’un pastore con relativi bastoni e cani di guardia…”». F. De Roberto, I Vicerè, pag. 258. Progetto Manuzio, http://www.classicistranieri.com/liberliber/De%20Roberto,%20Federico/i_vice_p.pdf

[4] Si veda K. Marx, Introduzione a Per la Critica dell’Economia Politica. Capitolo 3. Il metodo dell’economia politica.

[5] V. I. Lenin, Rapporto sul programma del partito, VIII congresso del PC(b)R, 19 marzo 1919.

[6] «Così qualche settimana dopo sono tornato a fargli visita [al Pentagono al generale del Joint Staff che aveva visto subito dopo l’11/9, NdA]. Stavamo già bombardando in Afghanistan. Chiesi: “Abbiamo ancora intenzione di fare la guerra all’Iraq?” E lui disse: “Oh, è molto peggio”. Raggiunse la sua scrivania. Prese un pezzo di carta e disse: “L’ho appena avuto da sopra – intendendo l’ufficio del Segretario della Difesa – oggi”. E disse: “Questa è una memo che descrive che stiamo per far fuori (take out) sette paesi in cinque anni, a iniziare dall’Iraq, e poi la Siria, il Libano, la Libia, la Somalia, il Sudan e per concludere, l’Iran.”. Chiesi: “E’ classificata?” Rispose: “Sì, signore”. Dissi: “Beh, allora non mostrarmela”». Generale Wesley Clark. Intervista alla rete TV “Democracy now”, 2007. Ecco la vera origine delle “primavere arabe”.

[7] Tra le cose su cui Trump sembra voler negoziare, per aver voce in capitolo, geopolitica e di business, ci sono le nuove “vie della seta” (OBOR: One Belt One Road).

di Piero Pagliani – 26/02/2017 Fonte: Megachip

che “le sinistre” non menzionino il concetto di stato e nazioni (una volta invece ne proteggevano il ruolo fondamentale come regolatore dell’economia in funzione sociale, da decadi è una bestemmia pronunciare la parola nazione, infatti proprio le sinistre hanno abiurato e tradito questa politica economica) è meglio. Non sarebbero manco credibili se non per strumentalizzare e tentare di recuperare “punti”.

che “le sinistre” non menzionino il concetto di stato e nazioni (una volta invece ne proteggevano il ruolo fondamentale come regolatore dell’economia in funzione sociale, da decadi è una bestemmia pronunciare la parola nazione, infatti proprio le sinistre hanno abiurato e tradito questa politica economica) è meglio. Non sarebbero manco credibili se non per strumentalizzare e tentare di recuperare “punti”.