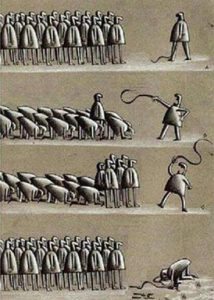

questa disparità sicuramente invoca un cambiamento, basta chiedere gentilmente e cortesemente ai ricchi, banchieri in primis di smettere di arricchirsi alle spalle dei popoli e redistribuire equamente, chiedendo per piacere vuoi che non collaborino generosamente?

Per un giorno, i media hanno parlato della ricerca di ’Oxfam International da cui risulta che la ricchezza degli 8 principali miliardari supera quella della metà povera della popolazione mondiale, 3,6 miliardi. Gli otto sono

Bill Gates con 75 $ miliardi

Amancio Ortega – $ 67 mdi

Warren Buffett – 60,8 $ mdi

Carlos Slim Helu – 50 $ mdi

Jeff Bezos – 45,2 $ mdi

Mark Zuckerberg – 44,6 $ mdi

Larry Ellison – 43,6 $ mdi

Michael Bloomberg – 40 $ mdi

Addizionate insieme, le loro ricchezze valgono 426, 2 miliardi di dollari.

Questa disparità estrema, ha concluso Oxfam, “invoca un cambiamento fondamentale nel modo in cui gestiamo le nostre economie, perché funzionino per tutti, non solo per alcuni”.

Nel novero dei primi otto non appare il nome Rotschild. Per varie ragioni: qui non abbiamo a che fare con persone fisiche, ma con una dinastia, i cui membri presiedono a fiduciarie private a capitale fisso – niente società per azioni (scalabili), ma solo aziende familiari, accuratamente sottratte ai mercati finanziari goym, e partecipazioni incrociate.

Insomma è ancora la struttura instaurata dal capostipite del 18mo secolo, Mayer Amschel Rotschild. Basato in Germania, l’avo sparse i suoi cinque figli nelle diverse capitali europee, ciascuno muniti di capitale e conoscenze per aprirvi una banca d’affari: Parigi e Francoforte, Londra, Vienna e Napoli (era allora uno degli stati dalle finanze più prospere). E’ stata dunque la prima multinazionale del credito, che profittò delle guerre europee scatenate dalla Rivoluzione giacobina e da Napoleone. Prestando agli stati che la guerra indebitava (tipicamente, all’impero austro-ungarico, a quello britannico), da cui accettava titoli e buoni del Tesoro, e cogliendo tutte le buone occasioni per prendere il controllo finanziario delle più diverse industrie, a corto di liquidità.

Il figlio che ebbe maggior successo fu quello che si stabilì a Londra Nathan Meyer Rotschild: sposò Hanna Barent Cohen da cui ebbe 7 figli e una cospicua dote finanziaria; nel 1811, durante le guerre napoleoniche, finanziò di fatto lo sforzo bellico britannico quasi da solo – senza trascurare di finanziare in segreto anche il Bonaparte. Il 18 luglio 1815 fu un corriere della Rothschild & Sons che informò il governo britannico che a Waterloo le cose si mettevano male per Napoleone; il governo non ci credette, e allora Nathan stette al gioco: si mise a svendere titoli del debito inglese, come se sapesse che presto sarebbero stati carta straccia.

Gli altri ricchi inglesi, nel panico, lo imitarono; la Borsa collassò. Mani forti anonime (agenti dei Rotschild) avevano già fatto incetta di titoli a prezzi da liquidazione fallimentare; quando arrivò la notizia che a Waterloo Napoleone aveva perso, Nathan era il padrone della London Stock Exchange.

Ancora nel 2015 il Regno Unito sta restituendo a rate i capitali presi a prestito dai Rotschild.

Oggi, le ricchezze della dinastia restano inimmaginabili; essa riesce in gran parte a dissimularle con il metodo delle ditte non quotate, dove non si pubblicano bilanci, dove lavorano e sono impiegati direttamente i membri della famiglia, matrimoni fra consanguinei, eredi che continuano a collaborare strettamente; da due secoli, non è mai apparso alla luce un litigio fra i parenti, che abbia prodotto un frazionamento di ricchezze, capitali e imprese. Non a caso il motto della famiglia, sotto lo scudo rosso, è (in latino) “Concordia, Integritas, Industria”.

Oltre alle finanziarie N.M. Rotschild & Son di Londra e la Edmond de Rotschild Group in Svizzera, la dinastia ha incalcolabili partecipazioni in istituti di credito, nel settore immobiliare, minerario ed energetico. I vigneti che l’uno o l’altro membro hanno in Francia, in Sudafrica, in California, Sudafrica ed Australia, sono attività da tempo libero. Le partecipazioni che contano, in “investimenti globali”, non sono affatto visibili. E’ dubbio se i Rotschild siano oggi quello che fu la ditta di Nathan, che divenne praticamente il banchiere centrale d’Europa, coprendo debiti pubblici, salvando banche nazionali, finanziando infrastrutture pubbliche durante la rivoluzione industriale.

Sicché non si può valutare se dice il vero il sito Investopedia, che ha provato a fare una valutazione approssimativa e decreta (senza specificare i cespiti e le attività) che la ricchezza che la dinastia controlla oggi ammonta a 2 trilioni di dollari: 2 mila miliardi. Se fosse vero, vuol dire che i Rothschild sono otto volte più ricchi degli otto più ricchi miliardari.

I milionari annusano il collasso, e scappano (dalla società che hanno creato)

Non certo i Rotschild, ma i “mezzi milionari”, i gestori di hedge funds, i fondatori di startups di successo, i ricchi in milioni (ma non miliardi), stanno comprando bunker di lusso in rifugi anti-atomici riciclati in condomini costosissimi, assoldando squadre di guardie armate, investendo in campi d’aviazione in Nuova Zelanda: almeno secondo un articolo del New Yorker che sta facendo rumore fra quelli che contano. Perché i nuovi ricchi temono una rivolta sociale: “Le tensioni prodotte dall’acuta disparità di reddito stanno diventando così’ forti, che alcuni dei più agiati del mondo stanno prendendo misure per proteggersi”-

In vendita in Nuova Zelanda: pista d’atterraggio.

Una volta, i “preppers”, quelli che si preparano a lottare e sopravvivere in un collasso sociale totale accumulando proiettili e scatolame in qualche deserto americano, erano la “frangia lunatica” fatta per lo più da reduci di guerra tornati disturbati dall’Irak, o complottasti paranoici; gente senza tanti mezzi comunque. Adesso sono le menti brillanti di SIlicon Valley a prepararsi all’Armageddon, sia quello naturale (terremoto della faglia di Sant?Andrea) sia il collasso sociale e politico della società.

Antonio García Martínez, 40 anni, ha ammesso di aver acquistato “due ettari di bosco in un’isola del Nord Pacifico e d’averla attrezzata con generatori, pannelli solari, casse di munizioni”. Il fondatore di PayPal , Peter Thiel, ha non solo comprati terreni in Nuova Zelanda, ma fondato là una ditta che aiuta i suoi pari (pari-reddito) a cercare là ridenti rifugi. Nei fatti, nei primi 10 mesi del 2016, mani straniere hanno acquistato 3500 chilometri quadrati in Nuova Zelanda. Il posto così lontano è oggetto dei loro appetiti, anche perché ritenuto sicuro se scoppia una epidemia globale…

Reid Hoffman, creatore di LinkedIn, ha raccontato al giornalista dell New Yorker: “Dire che hai comprato una casa in Nuova Zelanda è come un ammicco fra noi. Si fa’ la stretta di mano massonica e ci si scambiano notizie del tipo: niamo, “Sai, conosco un mediatore che vende vecchi silos per missili ICBM, a prova di atomica…”. O si discute su temi come: “Bisogna comprarsi un aereo privato. Bisogna prendersi cura anche della famiglia del pilota. Devono essere sull’aereo”.

E’ istruttivo vedere come abbiano paura della società che loro stessi hanno creato, e ne vogliano fuggire. Come pensano di salvare se stessi per via individuale, accumulando munizioni generatori solari, trincerandosi coi propri pari in condomini fortificato: uno spasimo terminale di individualismo americano e di spirito del West, con i carri in circolo contro gli indiani.

“Se avessimo avuto una più equa distribuzione del reddito, messo più fondi e energia nelle scuole pubbliche, nei parchi, nelle arti o e nella sanità pubblica, avremmo tolto molta della rabbia che si sente nella società. Le abbiamo tutte smantellate, queste cose”, ammette Rob Johnson , che ha fondato un Institute for New Economic Thinking (istituto per un nuovo pensiero economico), dove cerca di riproporre le strane idee della società come un sistema di corresponsabilità a questi ricchi spaventati. Ma lamenta la mancanza di “spirito di responsabilità verso il prossimo” e l’apertura alla possibilità, fra i ricchi, di una più decisiva politica fiscale di redistribuzione.